浙江中国画优势资源中的杰出代表

来源:在线投稿 2007年05月04日 浏览次数:2982

刘 健

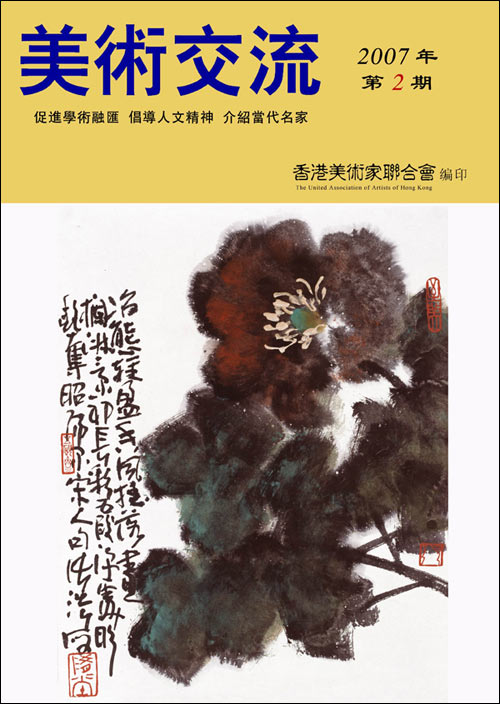

(刊香港美术家联合会《美术交流》2007年第2期)

张浩先生的花鸟画艺术长期以来深受关注与好评,不仅在于他是全国花鸟画领域中频有佳作,屡结硕果的创作高手,同时也是浙江中国画优势资源中的杰出代表。更为重要的原因在于张浩先生的花鸟画艺术并非一般的艺术传承的精妙重复,而是始终能够在坚持传统底蕴的依托中把握住个性的创造努力,并且是一位在底蕴与个性的迭加中不断有所造化、大有作为、富有成就的画家。

他的画作显见传统精神和时代精神,创新意识的丰富体验、交汇与融合,也以其独特的气质,别致的格趣形成值得研究的丰富内涵。

张浩先生凭借自己的修养和悟性在题材内容的广度、文化语境的深度、视觉形式的力度,墨色元素的强度等方面均有自己的探索追求。从其画作中,可以领略到简约于繁复,疏朗与细密的对比,通常不是小格局的物象具体描绘,而是经过驾驭全局、营构气势中实现了一种和谐。

他在艺术探研中所祟尚的志质优先和文质彬彬于后的主张亦显见独到的思辨和价值取向,也为他平添了许多自信和从容。

(作者刘健为当代著名画家、中国美术学院副院长、教授、浙江省美术家协会副主席。学术主持人周天黎推荐。)

看张浩的画

许 江

(刊香港美术家联合会《美术交流》2007年第2期)

看张浩先生的画,有一个突出的感觉:他的画中有一种“清”气。

在中国人的语言世界中,“清”是一个非常日常化的语词。我们讲清茶一杯,讲“益友清淡”,讲“作品供清赏”,带有平淡、自谦的意思。“清”同时又是一个非常高的界域,“何必诗与竹,山水有清音”。清,是自然的美质,也是人心的美质。于是,佛家讲清净,道家讲清澄,儒家讲清明。一个“清”字,凝聚了中国文化的平淡天真的诗化性格。

说张浩的画有“清”气,不仅在于他的画的简洁,给人一种小窗清影的感觉,更在于在小窗清影的一花一草中,透着一种生机生趣,日常生物的生机生趣。这种生机生趣不仅使我们周围的东西活跃起来,连我们的眼睛和生活都活跃起来。这种生机生趣中有一份率性和随意,一份用笔用墨的率性和随意,这中间也包涵了生命本己的不周和缺憾。正如张先生自己所说“天在峰峦缺处明”。这种率性和随意仿佛什么都没说,却于无言中道出一份平淡天真,一种富于书卷气的平淡天真,一种诗意的平淡天真,我喜欢和欣赏这种平淡天真。

愿张浩先生葆有这种平淡天真,氤氲化醇,直与天地精神往来,更臻创作新境。

(作者许江为当代著名画家、中国美协副主席、中国美术学院院长。学术主持人周天黎推荐。)

张浩的画品

陈继光

(刊香港美术家联合会《美术交流》2007年第2期)

文如其人。诗如其人。画又岂能例外?作品品位的高低,往往取决于人品的高低,因为任何成功的艺术品或多或少有意无意都是艺术家的一种人格的自我写照,都是他们创作时的某种心态、某种境地的产物,都是“迁想妙得”。

画家张浩善画花卉,在他笔下,举凡梅、兰、竹、菊、桃、李、杏、荷,乃至芙蓉、牡丹、芦苇、鸡冠花……不仅神形独特,而且空灵含蓄,意蕴深远,使人读其画如同读诗。从技巧言,他运笔潇洒,全无僵滞,且起承有致,开合自然,主客分明:既无雕琢之匠气,亦无妄躁之火气,虽泼墨而无闷实迫塞之黑气,虽描花绘柳却无媚色柔彩之脂粉气;而从意韵言,他能借四时之异、晴雨之别,状花卉之众态,抒己之灼见,使之在得见造物神韵之时感悟人生真谛。

画家张浩善画花卉,在他笔下,举凡梅、兰、竹、菊、桃、李、杏、荷,乃至芙蓉、牡丹、芦苇、鸡冠花……不仅神形独特,而且空灵含蓄,意蕴深远,使人读其画如同读诗。从技巧言,他运笔潇洒,全无僵滞,且起承有致,开合自然,主客分明:既无雕琢之匠气,亦无妄躁之火气,虽泼墨而无闷实迫塞之黑气,虽描花绘柳却无媚色柔彩之脂粉气;而从意韵言,他能借四时之异、晴雨之别,状花卉之众态,抒己之灼见,使之在得见造物神韵之时感悟人生真谛。

中国画历来讲究“诗画同理”。而这诗画相通论,我以为不仅是国画与西画的区别之一,也是国画胜于西画的原因之一。西画是一种直觉和理念的产物,注重视觉效果;国画则是韵味和情趣的产物,注重反刍体验;也就是说国画的最高技巧不是描形而是绘意。以荷花而言,这是古人画过、今人画着、后人还画的题材,自古以来,有“荷莲同看”说,故大凡画荷者,无一不受《爱莲者说》的影响,画来画去,劣者仿形,次者述典,而所述之典无非是“出污泥而不染”也。但在他笔下之荷花,却既非仿形亦非袭典之状形,而一种有着许多理不清、道不尽的情绪。他画嫩荷:荷叶田田,水珠数点,在远景的飘渺中,花蕾欲绽,呈一种怯怯羞涩,其意何在?他题云:“小荷初露,不识炎凉”;他画枯荷:在一片肃杀之中,残叶枝枯,兀地虬劲自在,似是不理秋风,谁解此意?他题曰:“阅尽风流”。又如他画牡丹:牡丹俗称宝贵之花也,绘事多一分艳丽便会近俗一分;但许是得尽渲染七法之真味,在他的笔下,大富大贵的牡丹只是墨叶淡瓣几点红芯而已,宛如一布衣之宰相,气度不凡却又绝庸俗之气,令人不敢菲薄又不能不钦慕。再如他画芦苇:芦苇贱也,野生之物,与史于俚,均非珍物,他却赋予奇论:塑风狂暴之时,数杆残苇背衬一江闪烁之寒波,竟呈一派浩气;其势如刀光剑影,冷峻得逼人发颤,似一阙无言之绝唱;读其命题,曰:《烈马秋风》。不知何由,我竟为之热血沸腾、壮怀激烈……草木本无情,所以有情,人之使然。凡此种种,可说画家张浩笔下的任何物状,都是一种真实意义上的“写意”,或说是某种“理”之寄托,但“理”在画外,使你不咀嚼再三不得其味,而品味再三则才能回味无穷。以致当我读画之时,总会因他与众不同的画风想到一个与中国画攸关紧要的课题,这就是诗与中国画或者说是中国画与诗的关系。

自唐宋以降,凡大家者无一不诗画俱精,如王摩洁、苏东坡、徐文长、郑板桥……故我以为,一个诗人不懂绘事,不能不说是一种遗憾,但一个画家(我指的是国画家)不懂诗则不只是画家个人的遗憾,而且是整个国画界的悲哀。白石老人有一帧《樱桃图》:寥寥几笔,信手点出几滴樱桃,画面极其简单,但他老人家却题诗云:“倘使染上佳人口,言事言情总断魂。”见此诗画,谁能不为之莞尔、为之拍案叫绝,继而从中悟出诗画相通的真谛呢?可见命题、诗跋、乃至落款对于国画而言,不仅不是一种游离于画面的可有可无的说明和表白,而实是内在的必不可少的重要组成部分,甚至可以说是国画之精辟。可惜许多年来,有些画家命题如同贴标签,题“诗”诗不成句;更有甚者专以抄录古人之作作秀:仿佛古人之诗只是他们用来补白的一种装饰,或者说他们的画仅是一种对古人诗意之演绎。何因如此,我不敢妄加评论。但出身于中文系而非出身于国画系科班的张浩,对国画(无论是意韵还是技巧)把握得如此真切,我想深谙“诗是无形之画,画是有形之诗”之道,肯定也是其中的重要原因吧!因为从他的作品中,有心人不难看出:他不仅在以画画诗,状诗以形,而且也在以诗为画,赋画以神,拓阔画境。且看他的《秋声赋》:画的是鸡冠花,但他竟然将其之画论洋洋凡百五十字与八株鸡冠花一视同仁,纵排成列,之外再钤印一十又六,初初一看,孰画孰书?大逆常理:继之而读,虽书即画,相辅相成;进而再思,书衬画境,画述诗意,境界全出。其间韵味,正应了“一幅好画会因看画的人数而增加幅数”之名言。

“自信半解彭泽意,一株黄花遣重阳。”这是张浩先生题所作《秋菊》图的诗句。其中意韵,尽可见智见仁,任人想象,但我却将此诗视作为画家艺术价值观的一种自我表白。有人说,当今中国的艺术界(不含演艺圈)最富有的是画家,最穷的是诗人;因为最次的画也能卖钱,最好的诗也卖不了钱。因此,诗人才是真正献身于诗之人,画家则大半是在以名逐利,以致于以画价论画家,难分孰是为钱孰是为画……但张浩却不在此列。作为一个颇有成就的画家,他虽视画如命,却非以画为生,更耻以将自己的艺术的追求贬值成对市场画价的追求。多年以来,他远离画坛的噪声,静心画画,不断的创新,不断的进取,因而他的作品,无论是形式还是内容都能给人以一种常新的感觉,甚至可以说他的第二幅作品便是他对自己第一幅作品的挑战。他将自己的画斋命为“随随堂”,自称为“随随堂主”,这是否是一种“随心而作,随人评说”的心境的披露?不得而知,但我以为:如果我们的国画家们都能具有这种淡泊名利的襟怀,那就不啻是我们的国画界之福:因为国画是一种诗意的转载体,诗意是来不得半点做作的,而浮躁则是做作之源。

(作者陈继光为中国作协会员、著名诗人。学术主持人周天黎推荐。)

相关新闻

- [艺术观点]美展不能当美术界最高评判标准(11-23)

- [艺术观点]陈丹青:油画变成产业链 绘画一点意(11-22)

- [艺术观点]标签式书画有今天没明天?(11-09)

- [艺术观点]标签式书画有今天没明天?(11-09)

- [艺术观点]中国美术馆:发挥艺术引导作用(11-07)